世の中には「昔は良かった」と語る方々がたくさんいます。子供の頃はおじさん達の話を聞くたびに「また同じ事言ってるよ」なんてこっそり思っていたものですが、最近は僕自身が「昔は良かった」なんて語り出す始末です。場合によっては眉唾物であることもありますが、「本当に昔の方が良かった」といった例も沢山あると思います。ファッションにおいても洋服の品質なんかは特に取り上げられる話題です。ただ、そういった昔の洋服を見たことがない世代にとってはなかなか想像が難しいです。

ただ、歴史を読み解いていくとあながち間違ってないような気もします。例えばグッチの最初のビットローファーはエンツォボナフェが作ったなんて話がありますが、今現在グッチがエンツォボナフェにOEMを頼んではいませんよね。勿論どこかもわからない新しい工場に対して「低品質」だと言うつもりはありませんが、ボナフェより優れたメーカーを探す方が骨が折れそうです。なんだかんだ言っても、経済的に業界で最も力を持っているのは大手メゾンだと思うので、その商品の品質というのは洋服業界全体の品質の基準点の一つになりうると思います。

一方でクラシコ系ブランドの雄といえばブリオーニですが、2011年にケリングの傘下となって久しいです。幸いコンストラクションを含め、品質そのものは新旧そこまでの変化はないそうですが、価格は雲泥の差と言えるでしょう。もちろん、昔に比べるとインフレもしていると思いますので、一概に比べる事はできないかも知れませんが、同じ品質の物でも手に入れるハードルが違うとなると、相対的に高品質な洋服を手にするのが難しいと言うことが言えるのではないでしょうか。

勿論言わずもがなですが、ファストファッションブランドの台頭による影響も大きいと思います。例えば、亡くなった祖父母が所有していたお出かけ用の洋服などは、いわゆる百貨店に入っているようなお店の洋服である事が多かったです。デザインなどは時代によって色々違う点があるにせよ、品質という点においてはどれも良いと感じるものばかりでした。一方で現代人でそこまで洋服そのものに興味がない方の場合、いかにファストファッションでオシャレをしたり、もっと言えば「高見え」を狙うかという所に意識が向いている気がします。僕も安く古着を買っている人間ですし、今となっては殆どありませんが、ユニクロで服を買うこともありました。人の価値観はそれぞれなので、わざわざ「ファストファッションなんてダメだよ」なんていうつもりもサラサラ無いのですが、残念ながらアイテムによっては露骨に品質の差が出るものもあると思います。

職人技の価値

職人技が際立つようなテーラードジャケットなどは、立体的に作らなければならないのでどちらかというと作るのが難しいといえますよね。例えば、一枚襟なんかも職人技の一つだと思いますが、アイロンで生地を曲げて首に沿わせるなんて、冷静に考えたらすごく難しそうですよね。機械ではよっぽどすごいロボットアームみたいなのが生まれない限りまずできないと思いますし、生産性という観点から見ると二枚襟で良いので完全に非効率的です。

ただ僕の個人的な意見だと、一枚襟のジャケットってやっぱり美しいと思います。別に二枚襟のジャケットが全然ダメというわけではないのですが、着心地という観点でも、なんとなく違う感触がします(気のせいでしょうか)。そんな一枚襟ですが、例えばイタリアで古着を漁っているとかなりの頻度で見かけます。無名ブランドでさえ一枚襟なので、むしろそっちの方が多いのでは?というくらいです。一方有名ブランドの物なんかを見かけると「昔は一枚襟だったんだ」なんていう事がわかって、少し残念な気持ちにもなります。

ではカジュアルなアイテムは?

一方で、例えばワークウェアやスポーツウェアのような「機能的である必要がある服」と言うのは、むしろ現代のもののほうが品質は高い傾向があるのでは無いでしょうか。わかりやすい例で言うと、ラコステのポロシャツなんか明らかに現行品の方がクオリティが高いですよね。縮みにくく色も落ちにくかったりと、スポーツウェアに本来求められている機能性をしっかりカバーしていますよね。

ポロシャツって難しくない? LACOSTE(ラコステ)についての個人的見解

ジーパンなんかはどうでしょう。最近はヴィンテージデニムの高騰が凄まじいですよね。僕はこの手の洋服に関しては無知の極みなのですが、66前期とかでさえ「は?」って思わず心の片隅に浮かび上がってしまうほど、相場が高騰していますよね。勿論、古い物なので価値が上がるのもわかりますし、縦落ちといわれるような特徴的や色落ちが綺麗だという意見も勿論理解できます。ただ、クオリティという観点で考えると、果たしてどうなんでしょうか?本来作業着であるジーンズは、過酷な環境で着用される前提の服なので、とにかく頑丈である事が大事ですよね。色落ちやダメージ感といった、ジーンズの美しさを生み出す概念は、機能性とは関係ありません。極端な話、彼らはお金持ちになりたくて、ゴワゴワで、いい意味で適当に縫われたデニムを着て作業していたのに、今はお金持ちが彼らの作業着の残骸を、まるでビスポークスーツのようにありがたがって、高値で買っているという話ですからね。価値観に多様性が生まれた事の結果とも言えるでしょうか。ともあれ耐久性という点に関しては今も昔も変わらないか、むしろ今の方が強くしようと思えばいくらでも強くできてしまうと思います。

ただ、デニムに関しても「昔は良かった」現象が起きます。たとえば「◯◯のデニムは昔はもっと分厚くて頑丈だったのに、今はペラペラだ」と一家言を述べる方もいらっしゃいます。ですが、考えてみてください。いくらでも頑丈にできるとはいえ、実際の現代社会においていったい誰が「洗濯した後自立するようなカチカチのデニム」を欲しがるのでしょうか(僕は欲しいです)。そんなの乾きづらいし、重いし、暑いし、履いていてゴワゴワしませんかね。大体、日本で生活している中で、そんなに機能的な洋服が必要な場面なんてありません。

大衆において、デニムは最早仕事で着る作業着ではなく、休日の普段着になってしまいました。なので、そういったデニム本来が持っている無骨な頑丈さよりも、例えば、単純に足を綺麗に見せてくれるようなカットだったり、スウェットパンツばりに伸びたり、洗濯した後に冬でも乾きやすい方が良かったりと、現代の生活にフィットしているものの方が求められがちです。でもそれって、そもそも本来の用途とはかけ離れていますよね。そういった物に作業着ばりの耐久力を求めている方がおかしな話です。

細身のデニムの機能性は皆無です

今も昔も一長一短なのでは?

あれ?でもそう考えてみると、洋服のクオリティって全体的にみるとあまり変わってないと思いませんかね?むしろ大衆的で安価に作れるタイプの洋服というのは、全体的にクオリティが向上していて、かつバラエティに富んでいると言えなくもないです。でも実際のところ、多くの人が「昔は良かった」現象に陥ってますよね。結局のところ、その原因は「美しい」とは何かという漠然とした概念についてだと思います。

まず最初に、洋服のクオリティの話をするときに取り上げられるのは、スーツやジャケットに使われるような生地や縫製、あるいは天然素材としても特に品質に差があるレザーアイテムなんかが主ではないでしょうか。そういった、本来の用途や在り方において「高品質である」という基準を満たすために、並外れた職人技が必要な服というものは、昔に比べるとクオリティが下がっていると言えなくもないでしょう。ウールやカシミヤなんかの、古い状態のいい物なんかを実際触ると「すげえ」ってなるようなクオリティを感じる物もありますよね。レザーアイテムの革質に関してもそうです。そういった高品質の素材を作るのが難しくなっているというのは近年の問題だと思います。手に入れやすさなども考慮すると、こういった芸術的要素の高い衣服に関しては、残念ながら昔の方が良かったというのは正しいと言わざるを得ません。

一方、明らかに現代の物の方が機能性が良いであろうカジュアルアイテムはどうでしょうか。そちらも「昔は良かった」現象が起きていますよね。これに関しては、クオリティの話をしているのではなく、昔の物のほうが「美しかった」という意味での話になります。例えば、M47パンツなんて、裏返すとすごく丁寧に縫製されていたりしますよね。フラップの裏までも裏地がたくさんついていたりもします。でも、ぶっちゃけミリタリーパンツに関しては本来の用途を考えると、大雑把に縫いまくっても問題なさそうじゃないですかね。むしろ手間をかけない方がたくさん作れます。ただ、当時の環境ではそれができなかったので、結果的にすごく丁寧に作られたミリタリーパンツが生まれだという事ですよね。それが、当時では予想もしなかった「美しさ」を生み出したという事ですよね。ジーンズの染料に関しても、作業着としてのルーツを考えると、使われているのは当時で言えば安価で平凡な染料のはずですよね。でも、結果的にその染料が色落ちの妙を生み出して、結果的に「美しくなった」からありがたがられています。フレラコなんてもはや「この縮みが秀逸」とかいう、冷静に考えてみると訳のわからない価値基準によって「美しい」とされていますよね。洋服に興味のない人からすると「ジーパンなんてどれもいっしょ」なんですが、我々洋服オタクはその妙な美しさをありがたがって、結果的に「昔は良かった」になってしまうんですよね。

昔の洋服を見てみよう

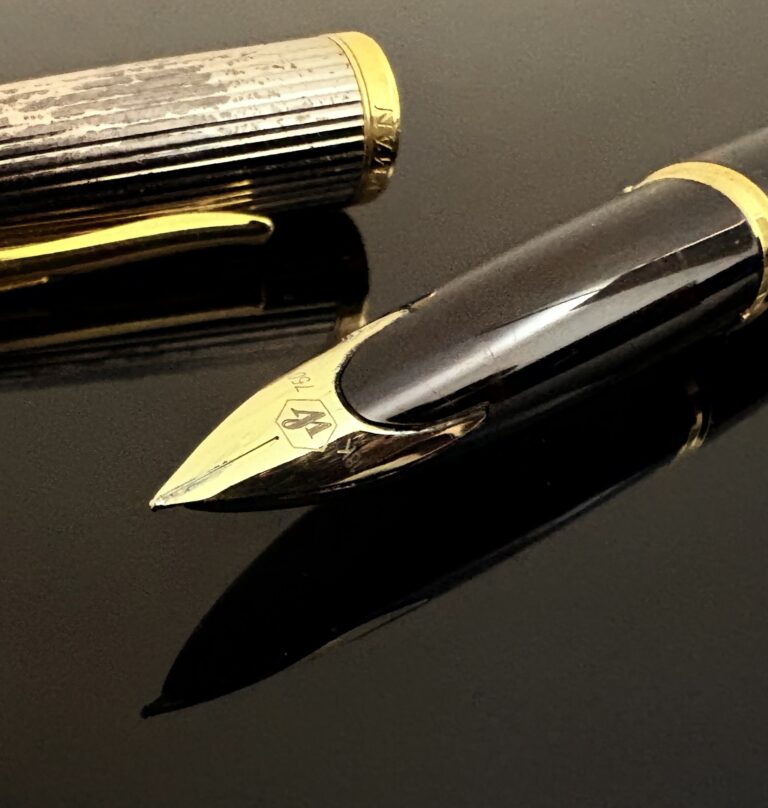

せっかくなので一つくらい例を出してみたいと思います。こちらのジャケットはディグ日記第十一回のコルネリアーニのシャツを購入した時と同じタイミングで、”1€”で購入したヴィンテージのヴァレンティノのプレタポルテです。なんとなくディテールや色味から察するに、セットアップだったんじゃないかと思います。

さて、こちらのジャケットはGFT社というトリノに拠点を構えていた、今はないファクトリーによる物です。おそらくご存知の方もいると思いますが、昔のジョルジオアルマーニの白タグの製品もこちらの工場が制作していたりと、古の時代には色んなメゾンのプレタポルテの生産を行っていた会社です。

実際現行品のヴァレンティノがどうなっているのか、触ったことがなく全くわからないので、新旧比較に関してはオンラインサイトの写真から推測できる範疇でしかありません。もし持っている方がいれば教えていただきたいです。

さて、かなりわかりにくいのですが、素人判断では襟裏を見ると接着ではなく毛芯が使われていそうです(間違っていたらごめんなさい)。ただ、総毛芯なのかどうかはわかりません。というのも、めちゃくちゃこのジャケット軽いんですよね。時代的にも、製造会社的にもアルマーニの影響を受けているんじゃないかと思います。

なんとなくミシンが使われていそうな部分もありますが、フェルトの取り付けは綺麗に見えます。

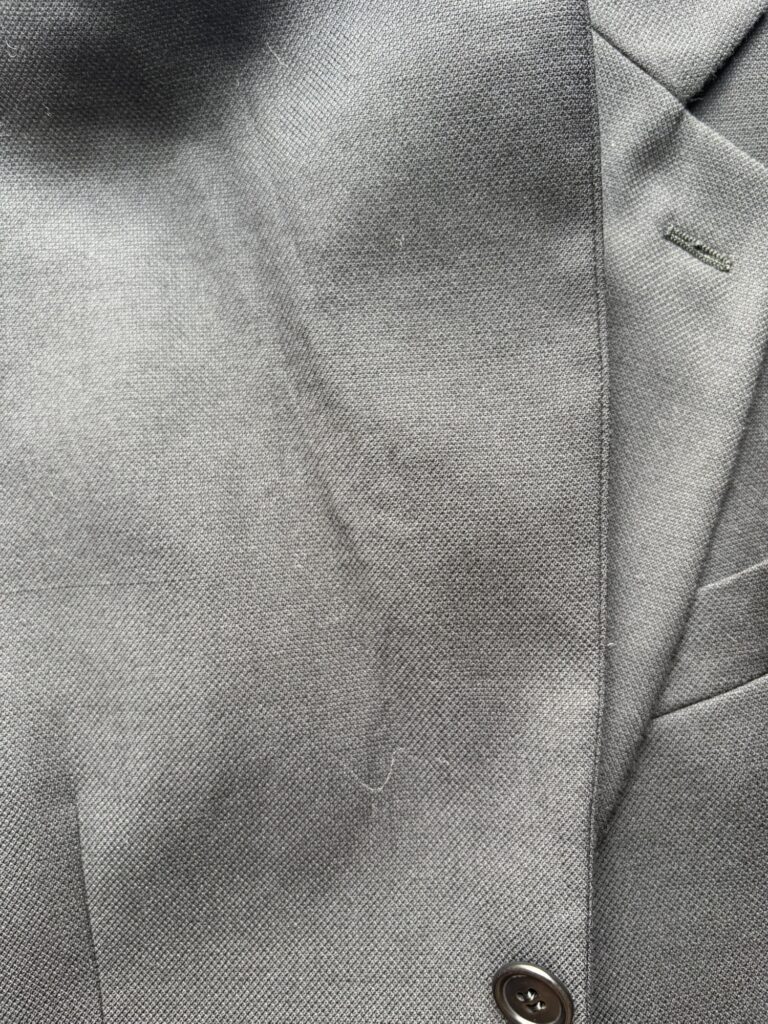

そして、一枚襟なんですよね。なんか、この記事ではやたら襟の話をしているような気がして、一見すると僕が一枚襟信者のようですね。ですが、現行品のジャケットは写真で見ると二枚襟になっていました。価値観は人それぞれですが、個人的には残念です。

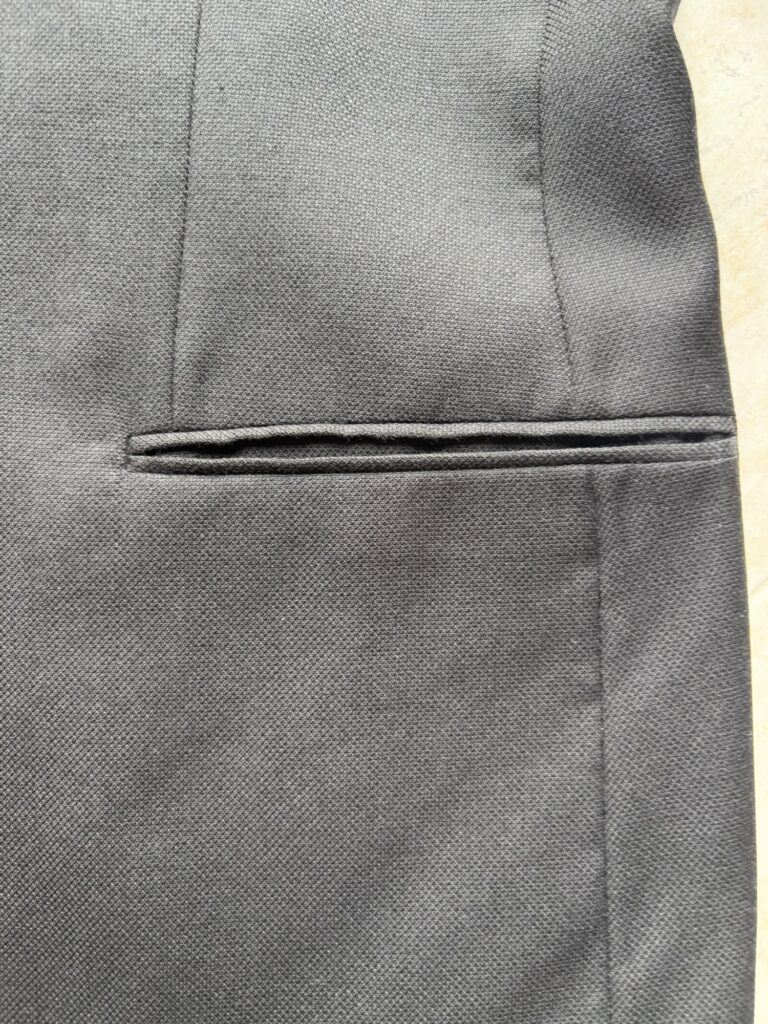

ラペルにはステッチもなく、ポケットもこのようにD管止めなどはされていなく非常にミニマルに作られています。ただこちらはあくまでメゾンの洋服なので、素人の僕には良し悪しを判断することは難しいです。

勿論、目で見てわかるようなハンド感は皆無ですが、それでも袖は結構丁寧にとりつけられています。実はこのジャケット、かなり着心地がいいんです。素材のウールもとても柔らかいし、いい意味でソフトなジャケットという印象です。このままでは少し難しいですがモノ自体は良いですし、せっかくなのでシルバーのメタルボタンなんかを付けて、ちょっと変わり種のブレザーとして着用するのがいいかなと思っています。

結論、このジャケットは僕の持っているような他のサルトリアブランドのジャケットとなんかと比べると、単純な服の品質という点ではどうなのかな?と思う部分もあります。ですがそれでも一般的な目線で考えると「良い服」として捉えて良いと思います。そして現代このジャケットと同じような仕様の物を見つけるのは意外と難しいのではないでしょうか。こういった側面から、昔の洋服はちゃんと作られているということが見えると思います。

Brioni, Kiton, Attolini イタリア三大既製服ブランドを素人が比較してみた

まとめ

いかがでしたでしょうか。少し漠然とした話になってしまいましたが、お楽しみいただけましたら幸いです。他にも沢山洋服の話をしていますので、暇つぶしにお読み頂けますと幸いです。

Leave a Reply