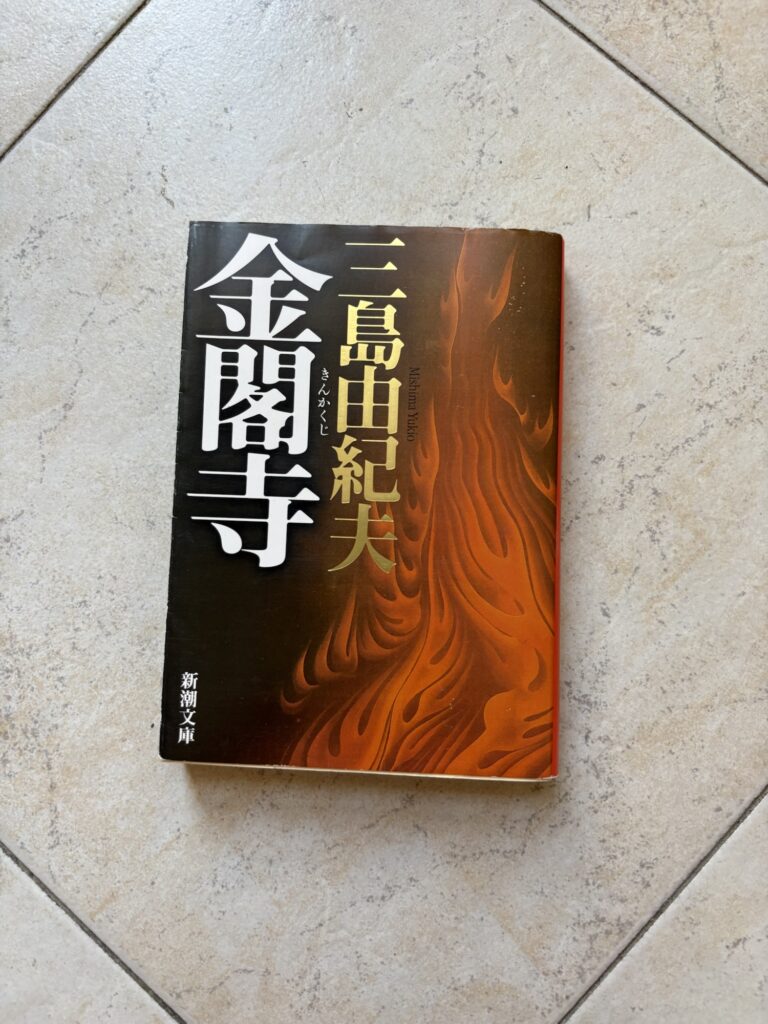

書評というほど厳かな物ではありませんし、そもそも僕はそのような批評をするべき者ではないのですが、なんとなく読んでみた本について感じたことなどを自分なりに綴ってみるのもなかなか楽しいのではないかと思い、気が向いた時に投稿していきたいと思います。第一回目である今回は”三島由紀夫”の名作「金閣寺」を読んで考えたことを中心にお話しいたします。一体なぜ?と思う方もいらっしゃると思いますが、それはこの小説が、藝術をはじめ、人間生活において切り離すことのできない「美」というテーマを取り扱っているからです。僕は浅学非才の身ではありますが、それでも「美とは果たしてなんなのか」ということについて非常に考えさせられました。

まだ読んだことのない方の為に、なるべく本編の内容には触れないにしたいのですが、それでも感想を書くと言った趣旨のため、どうしてもネタバレになってしまう部分もあると思います。直接的な内容はさわりの部分のみになるよう心がけますが「絶対に内容を知りたくない!」方はブラウザバックしていただきますようお願いします。

美とは存在するのか、唯の概念でしかないのか

突然ですが、皆様は「美」とは何なのかについて考えた事はありますでしょうか?世の中に「美しい」とされる物は五万とありますが、それらはなぜ「美しい」のでしょうか。

それらは、生まれ落ちた時、或いは創り出された時から「絶対的」に美しいのでしょうか。それとも誰かがそれに「美しい」という概念を与えた結果として「美しい物である」という認識が広まっているだけなのでしょうか。

勿論、全てを一緒くたにして語るのは難しいと思います。ただ、人間が本来動物として備えている、より原始的で単純な能力によって「美しい」と認識している事情と、知性によって後天的に蓄積された知識を元に、自らの思考の中で合成して生み出される「美しい」という認識の二つの認識があるのではないかとと思います。(「また訳のわからんこと言ってるよこいつ」と我ながら感じていますが…)

では、この世に存在しない超常の事象に対して「美しい」と人間が感じる事はあるのでしょうか。僕の主観では「イエス」だと思います。「この世の物とは思えないほど美しい」とは言い得て妙だと思いますが、人間の想像力というのはこういった時に非常によく働き、自分にとってより「心地良くなる」情報を、無意識のうちに後付けで追加する物です。「あの頃は良かった」などと昔語りをする人がみんな楽しそうなのは、記憶領域に事実として記録されているはずの「現実に起きていた事」に対して「自分がそうあって欲しかった理想的な過去」という知識がベースとなった概念が作用して、実際に判断を下す際にそれを正しく区別する事が難しくなってしまう事によって「自分にとって心地よい過去」を生み出してしまうからなのでしょう。

「この世」と人間が表現する際、ほとんどの場合は「身の回りの知覚できる事象」に限定されると思います。そして、現実に存在する物の多くは美しくないですよね。勿論何を欠点とするかは解釈次第なので、そこがまた面白い点でもありますが、現実は身近だからこそ欠点に気づきやすく、それを見つけるたびにその事象は「美しい」という概念から乖離してしまいます。そのため「この世の物とは思えない物」は結果的に美しくなりがちだと思います。理由は簡単で、欠点を発見する事が難しいからです。では、それは一体なんなのかというと、具体的には「本当に存在しない空想上の物」や「人間の力の及ばない事象」などがそれに当てはまると思います。

そして最も大事な点として、これら全ての事象は、結局のところ人間による認識でしかないという事です。例えば「本当に存在しない空想上の物」は、まさに人間の想像力が生み出した産物ですし「人間の力の及ばない事象」は人間目線だからこの世の物とは思えないだけで、例えば神の視点からすると「欠点だらけの日常に蔓延る些事」となってしまうかもしれません。色々考えてみましたが、果たして何事にも影響を受けない「絶対的な美」は存在するのでしょうか?それとも「美しい」という概念は「絶対的」という概念とは共存できないのでしょうか。考えれば考えるほどよくわからなくなりますね。

理想と現実の剥離

主人公の溝口は悲観的な性格をしており、幼少期から自分の容姿に自信がなく、周囲には吃音を揶揄われ続けていました。勿論、現代社会では吃音を含めて障がいという概念に対する認識が変わってきていますが、作品が書かれたのは1959年ですし、そういった問題を馬鹿にする哀れな人間というのは残念ながらいますよね。また、彼自身も自分の言葉をうまく外界に送り出せないことに対する絶望から、社会との強烈な壁を感じていました。そんな状況で育っていった彼は、その過程において彼自身に最も身近な「この世」から「醜さ」という概念を目の当たりにさせられていました。

彼は舞鶴から少し東北にあたる成生岬というところにある小さなお寺に生まれ育ったのですが、幼少期から住職であった父に金閣についての美しさを度々聞かされて育っていました。彼の実家であるお寺の近くに適当な中学校がなく、彼の父の故郷である舞鶴の叔父の家から通いました。

五月の夕方など、学校からかえって、叔父の家の二階の勉強部屋から、むこうの小山を見る。

”金閣寺 三島由紀夫 新潮文庫 より抜粋“

若葉の山腹が西火を受けて、野の只中に、金屏風を立てたように見える。

それを見ると私は、金閣を想像した。

このように彼は、ことあるごとに金閣を想像して、彼の中の「美しい金閣像」がより強烈に、まさに”途方もないもの”となっていく。写真や教科書といった、現実の金閣を写した、いわばコピー品であっても、彼の「美しい金閣」がそれを制しました。

物語の序盤に溝口は父に連れられて金閣を「現実に存在する物」として、目の当たりにする事になり「彼自身の内なる世界で昇華された、美しさの象徴としての金閣」と「黒く錆び果てた巨大な金無垢の碇のような金閣」の理想と現実の乖離に苦しみます。

興味深いと思うのは、溝口はいわゆる「この世のものとは思えない物」が解き放つ美しさを「美しい金閣」と重ね合わせていました。それがいつしか、生活の中で見かけた美しいものを「金閣のよう」と例えるようになるのです。現実に存在する物であり、絶対的な美しさなど持ち得ないはずの金閣が、彼の中では「美しい」という概念として昇華してしまうのです。ましてや、本物をその目に写して尚、彼は「美しいとはなにか」を追求して、泥沼にハマっていきます。

物語中に溝口は2人の象徴的な友人を持ちます。1人は鶴川、もう1人は柏木といい、それぞれ対照的なキャラクターとなっています。2人とも溝口に多大なる影響を与えるのですが、特に柏木は「美とはなにか」について溝口に強く影響を与えます。

物語終盤に柏木と溝口の会話のシーンで、彼は「この世界を変貌させる物は認識だ」という事を、彼の持論と共に溝口に投げかけます。溝口は思わず「世界を変貌させるのは認識ではなく行為だ」と反論しますが、柏木は更に詰め寄ります。この時反論した溝口ですが、その後実際に「行為」をする直前に柏木の言ったことはおそらく正しかった、世界を変えるのは行為ではなく認識だという事をを振り返っています。しかし、彼は最終的に行為を完遂し、その後「生きようと思った」のです。この辺りも含めて、非常に面白い一冊となっていますので、一度本編を読んでいただけますと幸いです。

今を生きる我々の葛藤

理想と現実の剥離というのは誰しもが直面する問題であり、金閣寺の出版から60年以上経つ今この本を読んだとしても、考えさせられる事が多いです。特に美という概念においては、人類が滅びない限り永遠に続くテーマなのではないでしょうか。そして、これだけテクノロジーが発達しても「美」という概念は人間の内なる認識のみが創り出すことができます。柏木が言った通り、認識は我々を内包する全ての世界を変えることができるかもしれません。結局のところ「考え方次第」であり、絶対的な正解はないと言う事を考えさせられます。

では「絶対的な正解がない」のであれば、我々は一体何を基準に美醜や物事の良し悪しを測れば良いのでしょうか。それは、我々の認識の中に我々の認識によって作り出される物差しが決める事なのだと思います。ただ、その物差しを違う物差しと比べることは、間違ってはいないけど適切ではないのかもしれません。長さの単位のように、絶対的な基準がないからこそ、他者の認識を尊重することが大切なのだと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。いわば読書感想文のような物になってしまいましたが、小学生ぶりに書いてみると思いの外楽しいんだなと感じます。当時はとても苦手だったのですが、それは「感想文を書くことが苦手だった」のではなく「指定された興味のない本の感想文を書かなければいけなかった」からというこれまた認識の違いなのかもしれません。もしよろしければ、他の記事も読んでいただけますと幸いです。

Leave a Reply