日本にいる間あまり意識しなかったことで“イタリア”に住み始めてから考えさせられたことの一つが、日々の食事に使われる食材に関してです。僕は東京で大学生をしていた頃ま一人暮らしをしていたのですが、自炊半分お惣菜や外食半分といった生活をしていました。もちろん全く料理をしなかったわけではないのですが、あまりスーパーなどで売っている物の移り変わりを気にすることはありませんでした。

もちろん、季節によってよく見かける食材と、そうでない食材があることは理解していたものの、結局は少し高かったとしても「探せばある」という事実が、旬の感覚を麻痺させていたのかもしれません。

それは季節に限らず、生産地に関してもそうです。例えば、僕は魚が好きなのですが、日本にいた頃はどこにいても簡単に手に入れることができました。もちろん日本は輸送システムが非常にしっかりしているので、そういった影響も必ずあるとは思います。しかし、ふと考えてみると「地元で生産された食べ物」という概念はあまりなかったと思います。

東京に住むことの弊害の一つかもしれないのですが、大都市の喧騒の中で生きていると、普段の生活においてあまり自然と触れ合う機会もないと思います。そういった環境で人々は、プラスチックなどの人工物はもちろん、快適な文明のシステムにすっかり慣れきってしまい、「自然である」という現象を判断する感覚を失っているのかもしれません。もちろん、それが絶対悪だというつもりはなく、ただバランスを取ることが大切なのかもしれないと感じます。

イタリアは想像以上に不便

正直な事を申し上げるとすれば、イタリアでの生活は日本でのそれに比べるとはるかに不便です。いつもドキドキさせられる公共交通機関、開くのも閉まるのも早すぎる役所、街がコンパクトである割にバラバラでまとまっていないお店、空調がないお家。日本ではトイレの蓋ですら自動で開いたりするのに比べるとかなり違いがあります。ですが、一方でそういった不便さは、人生を豊かにさせてくれる可能性があることにも気づきました。

イタリアは夏は暑いし冬は寒い

「なにを当たり前のことを言っているんだ」思う方も多いと思いますが、実際のところ、ヨーロッパは気候的に日本よりも過ごしやすいなんてのは真っ赤な嘘で、夏は暑いし、冬は寒いです。特に現代において、日本では建物の中というのは、基本的に快適な温度に保たれていることが殆どだとおもいます。ですが、イタリアでは建物が古くてエアコンがなかったり、あったとしてもあまり機能していないこともたくさんあります。冬は一応テルモシフォーネという、部屋ごとに設置されたラジエーターにお湯を通して、その放熱で部屋を温めるという暖房器具があるのですが、実際のところストーブなんかの方が小回りが効いて便利なんじゃないかと思ったりしてしまいます。

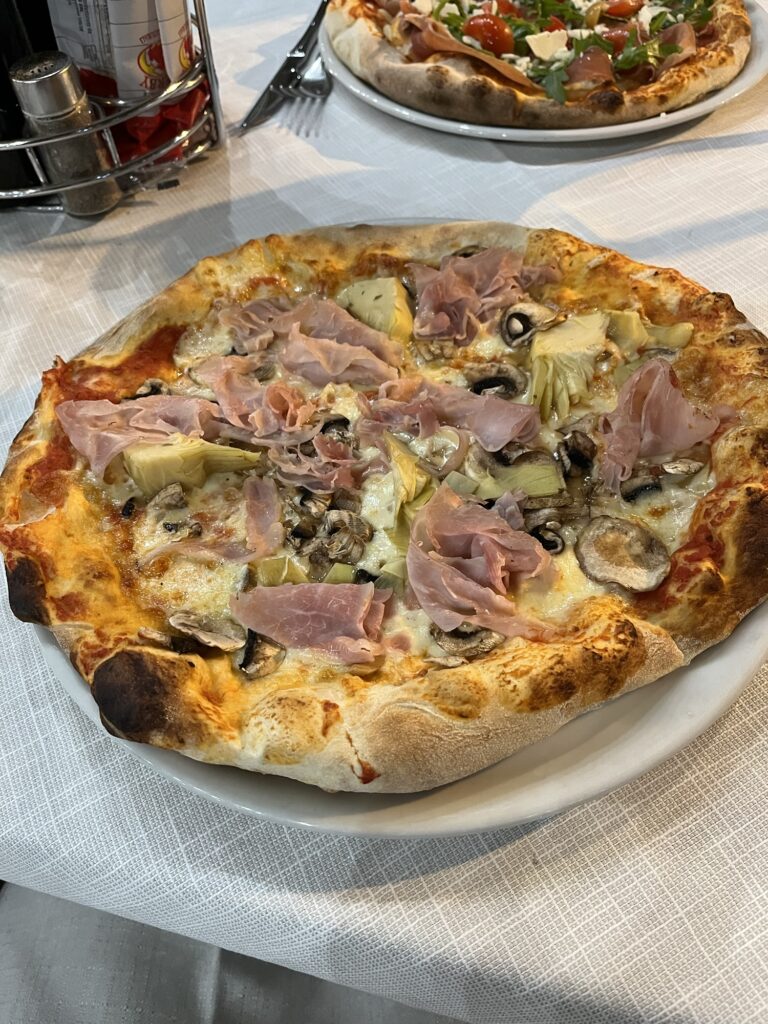

ですが、最近では一周回ってそれが逆に「季節らしさ」を引き出してくれるような気がします。例えば、灼熱の夏日に近所のジェラテリアで食べるジェラートの美味しさたるや、格別の極みです。冬になると、暖かいトマト煮込み料理なんかを食べると、本当に身に染み渡る感覚がします。別に高級でもなんでもないけれど、そういった季節ならではの料理を食べるという小さな喜びが、日本にいた時よりも非常に大きくなりました。

もう一つの特徴といえば、どの季節においても、その変わり目がとても楽しみになります。例えば、この記事を書いてる今は夏から秋へと切り替わる時期ですが、夏の暑さがようやく抜けてきて、服好きとしてはファッションが楽しい季節が楽しみですし、それとは関係なくても、例えば夏前に食べようと思ってどこに行っても見つからなかった、きのこを使った料理なんかを食べるのが楽しみで仕方がありません。

季節感を楽しむというのはファッションの醍醐味だけでなく、人間生活においても非常に重要な要素なんだということに、不便さの中で改めて気づくことができました。それは決して面倒臭いばっかりではないのです。冬が終わって初めて春を迎えた時に感じた喜びは、生涯忘れないと思います。

“イタリア”の旅は面白いし美味しい

もちろん旅はどこに行っても楽しいものですし、日本国内をを旅するのも大好きです。ただ、日本と違うイタリアの旅の面白さは、地域の独自性が非常に強いことにあると思っています。西暦1300年ごろに偉大な詩人ダンテが「イタリアを統一するべきだ」という思想をすでに持っていたにもかかわらず、ほんの最近まで、イタリアは地域ごとに別々の国として存在していました。もちろん物事には良い面も悪い面もありますが、この場合はポジティブな側面だと言えます。例えば、いまだに地産地消の文化は根強いですし、地域の名物の食べ物というのが非常に細かく分類されており、何より彼らはそれをとても誇りに思っている印象があります。例えば日本では、イタリアのラグー(ミートソース)パスタといえばボロネーゼだと思いますが、実は地域ごとにかなり違いがあり、それぞれが争い(?)を繰り広げていたりします。僕もこれまでにいくつかのラグーを食べたのですが「そんなにかわらんかな?」と思うこともあれば「全然違うやん」とびっくりすることもあります。

また、地産地消ということで、イタリアの内陸地では日本の内陸地よりも、魚のクオリティが低い印象があります。逆にいえば、海辺に行くと海産物は普段とのギャップも功を奏し、びっくりする程美味しいです。なので、海の近くに出かける機会はいつもとても楽しみになります。こういった、小さいけれども大きな違いがたくさんあることによって、どこに行っても新しい発見があってとても楽しめます。

不便な食生活を楽しむということ

以前食とは全く関係ない鞄に関する記事で、不便さを楽しもうという話をしていました。僕にとって不便であるということは、要するに「新しい楽しみ」を見出すチャンスでもあるということなのです。もちろんたまに、なんなら結構な頻度で「日本が恋しい」なんて思うことは沢山ありますが、例えば旬のものなんかは「今しか食べられないからこそより美味しく感じる」ということもあると思いますし、だからこそ工夫して料理をしてみようかと思うこともあります。

もちろん、僕はイタリアで生まれ育ったわけではないので、より新鮮に感じるということは否めないと思いますが、それでも果たして、他の国でもイタリア同じような感覚を得られるのだろうか?という疑問はあります。結局のところ人間の幸も不幸も、物事の捉え方が大きく作用するんだと、食文化からも大きく考えさせられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。皆様も生活の中で、自分が今過ごしている季節や地域を今一度振り返ってみて、それに沿った食生活を試してみるというのも楽しいかもしれません。その中で一瞬嫌だなぁと思うようなことでも、捉え方を変えてに楽しんでみるというのも一考に値すると思います。今回はイタリアでの食に関する生活感についてお話ししてみました。もしイタリアを訪れる機会があれば、ぜひ誰も行かなさそうな地方の小さな街にも立ち寄ってみてください。まだ誰も知らない新たなメニューと出会うことができるかもしれません。

Leave a Reply